孝·家风及其社会意义

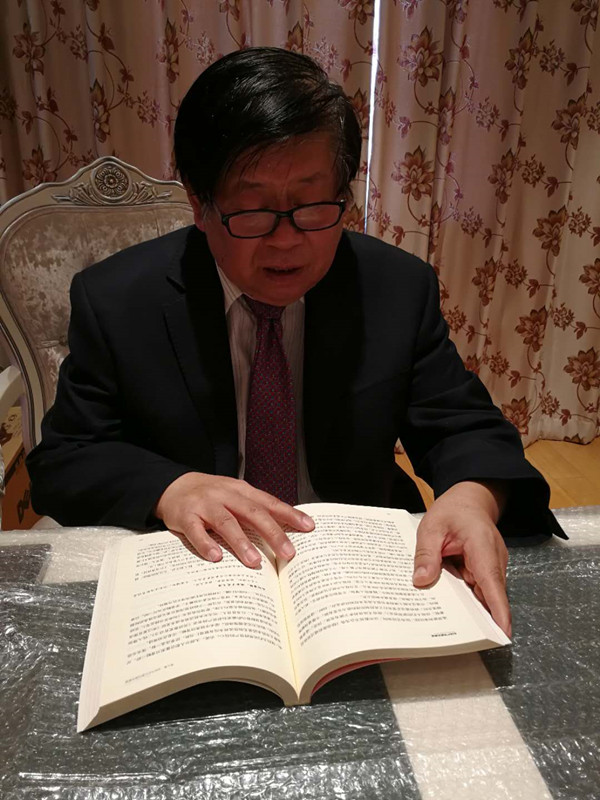

中共中央党校《理论动态》原主编 陈高桐

一、孝是人通过自身修养而获得的品质

什么是孝?简单地说,是子女对父母的一种亲情行为,施行者是晚辈,接受者是长辈。这种亲情行为既有物质的内容,比如给父母准备他们所必需的、喜欢的礼物;也有精神的内容,比如语言交流中的真情流露,在父母面前举止行为得体等等。

本质上,孝是人的本性的表现。大凡人,都是由父母给予生命,而且绝大多数是经父母抚养成人的,对父母的感恩就成为孝产生的自然源泉。但孝作为独立的伦理范畴,不是生而具备的,而是通过人成长过程中的修养获得的。否则,就无法解释为什么有的人孝,有的人不孝。孝与不孝的区别,是根源于人的本心对孝的培育和修养的差异。孝的存在,是要有基本的前提条件的,孝中的物质内容的实现,比如要给予父母礼物,要赡养老人,首先作为子女的要有获得的能力。如果你连自身生存的能力都没有,成人了还要啃老,恐怕就算有孝心也力不足。当下啃老族的存在,是孝的观念退化的一个原因。另一方面,有了物质的东西也未必尽孝,那就是孝在后天的修养和培育中未成的结果。

孝的修养和培育是一个长期的过程,而且要融汇进“善”、“感恩”、“悲悯”、“仁爱”等等的伦理文化要素,才能不断进化和成熟。所以孝的担当,无论是物质的还是精神的,都需要人终其一生去努力,是一辈子的责任。

二、家风是一个家庭乃至一个家族的精神标志

家庭是需要孝来维系的。家风是包括孝在内的伦理文化综合形成的结果。一个家庭的存在和代代相传,除了物质生活要有基本的满足,还必须有精神层面的东西进行传承。家风就是在这种不断传承中形成和发展的。

家风形成并不是一件容易的事,它首先要得到家庭成员的认可。比如,古代的士子家庭提倡耕读传家;商人家庭主张诚信无欺;医者家庭奉守济世救人等等,这是职业信条的认同,它显现了不同家庭的家风传承中具有特色的一面,剖开家风深层的内核,我们还会发现一些共同的东西,比如“善”、“仁爱”、“孝”、“感恩”、“悲悯”、“宽容”等家庭伦理文化的因素。在这众多要素中,孝是不可或缺的,没有了“孝”,家庭中的长辈便得不到尊重和奉养,他们身上的优秀品质就不能传承下去,也就形成不了传世的家风。

好的家风是一个好的家庭的标志。如果我们进行深入的考察,好的家风就是优秀的家庭伦理文化+优秀的职业操守文化。只有这样的家风,才能为社会所认同,并成为学习看齐的典范。只有这样的家风,才具有长盛不衰的活力,才能一代一代地传承下来,历久弥新,成为社会伦理文化中的瑰宝。

三、现代文明离不开优秀的传统文化

我们正处在一个变革的时代,处在世界大变局的拐点。在这个时刻,我们最重要的任务是什么,就是实现中华民族的伟大复兴。在这个复兴中,文化的复兴无疑是至关重要的。

从“孝”文化到“家风”,再扩展到社会伦理文化和道德建设,并将之纳入现代文明建设之中,这是我们今天研究和提倡“孝”文化的一个终极目的。我们在前面谈到的“孝”、 “善”、“仁爱”、 “感恩”、 “宽容”等等,本身就是中华民族文化几千年来沉淀的结果,并且深刻地烙印在人们的思想意识中,是社会的共同认知。现在文明并不是凭空建设的,它不能离开优秀的传统文化,孝这些已被时间证明为人类共同认知和坚守的信念,必然是现代文明建设的一个重要来源。

在现代文明中,我们致力于法治建设,努力构建一个法治社会,这是重要的,但不是我们任务的全部。法治,主要是划定一道社会底线,告诉人们不能做什么,一旦逾越底线必受法律惩罚。但人们应该做什么,怎么做得更好、更完美,则有赖于一个社会所能达到的道德境界。其中个人的道德修养和家风的形成,对于社会道德建设是有非常重要的作用的。我们不能漠然待之。习近平总书记多次强调,家风是中华传统文明的重要部分,要把中华传统文明传承好发展好。我们必须深刻认识到,如果缺少了完善的道德体系,是无法建成现代文明社会的。

实践是重要的。无论是孝的修养,家风的形成,还是社会道德体系建设,都是一个不断实践、不断深化认知、不断提升水平的过程。没有实践就没有真正的结果。从这个意义上说,安徽省合肥市瑶海区明光路街道开展“以孝治家 ”行动,不啻是一次有益的实践探索,是非常值得点赞的。

2020年3月31日写于北京

陈高桐简介

陈高桐,安徽省萧县人,教授、经济学家,著名“三农”问题专家,文化学者。曾任中共中央党校办公厅副主任,科研部副主任,学术学位办公室主任,校刊总编辑兼《理论动态》主编,图书馆馆长等。首批国务院特殊津贴专家,首批全国新闻出版领军人。有著作三十余部,论文数百篇。现任中国地名学会常务副会长,国家社科规划专家组成员。